TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilitiesは、約9週間にわたりストーリーテリングとリーダーシップを学ぶ、オンラインプログラムです。障がいのある日本とアメリカの大学生と若手社会人が、それぞれの経験を、他のプログラム参加者と共に掘り下げます。参加者は、日米から参加する仲間と交流し、お互いの文化を学ぶ機会があります。

本プログラムはノースロップ・グラマン社の支援を受け、マサチューセッツ大学ボストン校地域インクルージョン研究所 (ICI) が運営しています。

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities 2024

「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」2024年度参加者が、ノースロップ・グラマン社を訪問

2025年1月20日、「TOMODACHI Story Jam for the Youth with Disabilities」2024年度の参加者が、プログラムを支援するノースロップ・グラマン社を訪問しました。プログラム修了者3名を含む計15名が会場に集まったほか、ハイブリッド形式で開催された本イベントにはプログラム修了者1名がオンラインで参加しました。

詳細>>

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities、最終発表会を実施

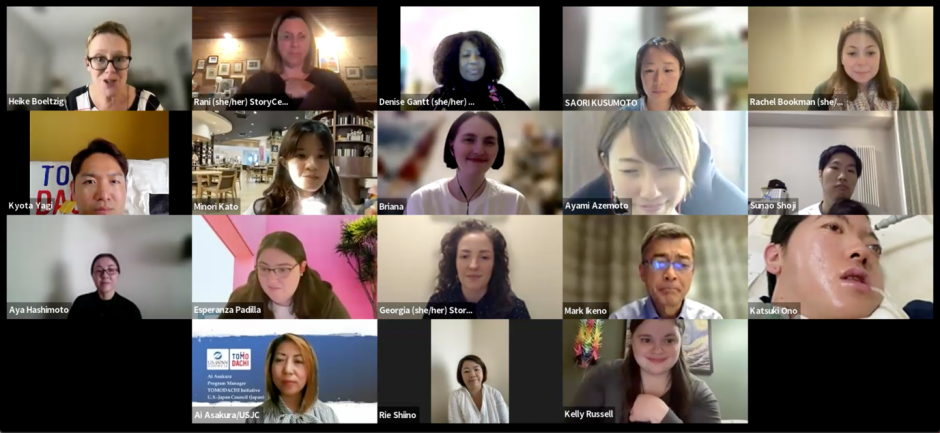

2024年11月20日、「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」の最終報告会がオンラインで開催され、参加者や関係者を含む25名が参加しました。

本プログラムは、9月から11月の9週間にわたり実施され、日本とアメリカの障がいのある大学生および若手社会人8名が参加しました。プログラムを通じて、参加者たちは毎週セッションに参加し、大きな課題を乗り越えたそれぞれの経験を共有しました。また、そこから得たものを振り返り、それらの知見がどのようにしてコミュニティにポジティブな変化をもたらすかを話し合いました。セッションでは、日本とアメリカ双方の障がい学の専門家やアドボケート(擁護者、権利や立場を支持・弁護する人)、活動家などのゲストスピーカーも登場しました。ゲストスピーカー達は、アクセシビリティの障壁や両国におけるアドボカシーの重要な役割について話した他、参加者たちが自身のストーリーを社会変革のための強力なツールとして活用するよう後押ししました。

詳細>>

2024年のストーリーテラー紹介

荒屋沙紀 早稲田大学在学中

早稲田大学で人間科学を専攻する4年生で、特に支援技術に焦点を当てています。卒業プロジェクトでは、難病患者に対する支援技術の影響を探求しています。この分野に情熱を持つようになったのは、高校時代にDO-IT Japanプログラムに参加したことがきっかけで、自身の声を発信することや、体調と日常生活のバランスを取ることに興味を持ちました。自身のアイデンティティが障害にとどまらないことを示すことを目指しており、「時々、人々は私を『荒屋沙紀』としてではなく、『車椅子に乗った人』として見ます。このプログラムを通して、私は『障害者』ではなく、障害のある『人』であることを伝えたいです」と語っています。このプログラムでは、日米の若者と交流することで、自分の視野を広げたいと考えています。

ニア・フロイド マサチューセッツ州立大学ボストン校在学中

マサチューセッツ大学ボストン校で心理学を専攻、音楽を副専攻している2年生です。日本語も学んでおり、1学期間の日本への留学を計画しています。ダンス、歌、読書、ビデオゲーム、料理、そしてお菓子作りに興味があります。彼女は自分のニューロダイバージェンス(神経多様性)に気づくのが遅く、その中で障がいを持つ他の人々と出会い、コミュニティを築き、障がいに関する悩みをもっと率直に語る勇気を得たいと考えています。これは特に、アフリカ系アメリカ人として、障がいやメンタルヘルスが無視されたり、想像の産物だと見なされたりすることが多いからこそ、自身にとって重要なことと捉えています。自分が成長してきたような環境で、同じような人たちのための安全な居場所を作り、コミュニティの中で変化をもたらし、支柱となりたいと考えています。このプログラムに参加した理由は、異文化理解を深め、友情を築き、留学の準備をするためです。また、自分の個性を理解し受け入れてくれる人たちと一緒に過ごし、安心感を得たいという思いもあります。ストーリーを共有するのが待ちきれません!

金子文 アメリカン大学および立命館大学在学中

立命館大学とアメリカン大学の両方でグローバル国際関係学の共同学位を取得するために学んでいる学生です。17歳の時に自閉症および注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断されて以来、精神社会的障害への関心を国際学と結びつけ、特に人種、ジェンダー、障がいの交差点に強い興味を持っています。このプログラムに参加することで、日系アメリカ人として自身の障がいをより深く理解し、それを克服しながら他者の自己発見の旅もサポートしていきたいと考えています。

中村晴菜 関西学院大学在学中

兵庫県にある関西学院大学で国際学を専攻する学部生で、二分脊椎障害という身体障がいを持っています。夢は、世界中の障がいを持つ子どもたちのカウンセラーになることです。この情熱は、長期入院を乗り越えた経験から生まれました。外見上は健康そうに見えるため、彼女は自分の障がいを隠し、自己受容に苦しんでいました。しかし成長するにつれて、自分の障がいを個性の一部、そして自分自身を象徴するものと捉えるようになりました。精神的な課題や個人的な成長の経験をプログラムを通じて共有したいと考えています。障がい者が直面する社会問題や社会の未来について深い議論に参加することで、貴重な洞察を得て、この知識を生かして障がいを持つ子どもたちのカウンセラーになるという夢を叶えたいと思っています。

パトリック・レガン セントジョン・ユナイテッド・メソジスト教会シニアメディアテクニシャン

パトリック・レガン セントジョン・ユナイテッド・メソジスト教会シニアメディアテクニシャン

アラスカ州アンカレッジ出身の日系アメリカ人4世で、日系アメリカ人市民連盟(JACL)の創設メンバーです。彼は共同会長を務め、執行委員会にも参加していました。

28年間補助代替コミュニケーション(AAC)を使用しており、現在はアメリカAAC協会(USSAAC)の次期会長です。この役割では、AACの認知度向上や多様性、公平性、包摂性、アクセス(DEIA)に焦点を当てた様々な委員会に貢献しています。

国際AAC協会(ISAAC)のためにグローバルなAACユーザーのチャットをモデレートし、「代替コミュニケーションによるコミュニティの架け橋(BCTAC)」の活動やイベントを調整し、リーダーシップ委員会を指導しています。BCTACは、ユニークな能力を持つ多様な個人を集め、社会的、教育的なレクリエーション活動に参加し、経験を共有し、イベントを計画し、AACユーザーへの理解を深めることを目的としています。また、彼は長年のAACユーザーとしてプレゼンテーションを行い、若いAACユーザーのメンターとしても活動しています。

アンカレッジのセントジョン・ユナイテッド・メソジスト教会でシニアメディアテクニシャンとして働いており、障がい者に投票を促し、彼らの声を届けることに情熱を注いでいます。

律 大学の障がい者支援専門家

東京在住で、日本の大学の障がい者支援室で働いています。様々な学部や大学の職員と連携し、障がいを持つ学生にとって安全でアクセス可能な学習環境を作ることに取り組んでいます。以前は公務員として働いていました。注意欠陥・多動性障害(ADHD)と不眠症と診断されています。特にジェンダー、セクシュアリティ、障がいに関する社会的正義に強い関心があります。プログラムを通じて自分の経験を共有し、仲間の経験について学ぶことにわくわくしています。

斉藤幸太 米国IT企業人事部所属

日本の東京を拠点とする31歳で、アメリカのIT企業の人事部で働いています。エーラス・ダンロス症候群(EDS)を抱えており、月に一度注射の必要がありますが、公私ともに活動的であろうと決めています。法学士号を持ち、継続的な学びに情熱を持っています。好奇心と知識を広げようとする姿勢は、新しいテーマを探求し、多様な視点と関わる原動力となっています。自由な時間があれば、水泳を楽しんでいます。プログラムへの参加を通じて「異なる文化や各国が障がい者を支援する方法について学ぶことに興味があります。いつか海外に住むことを夢見ているので、他国の障がい者のライフスタイルを理解したいです。また、自分の経験を共有し、他の参加者から学ぶことにもワクワクしています」と述べています。

中村舞斗 学生・IT企業社員

東京のIT企業で働く傍ら、大学の通信教育プログラムで社会福祉を学んでいます。乾癬性関節炎、ジストニア、線維筋痛症を抱えており、26歳の時から車椅子を使用しています。しかし、これが彼の足かせになることはありませんでした。10代の頃、家庭環境に起因するメンタルヘルスの問題に苦しみ、日本の福祉制度が不十分なため、彼は精神科病院に長期間入院しました。そこで20年から60年も入院している人々を目の当たりにし、非常に衝撃的な経験となりました。プログラムへの参加を通じて、アメリカにおけるメンタルヘルスと子ども福祉についてもっと学び、これらの問題に対する認識を高めることを目指しています。

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities 2023

「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」参加者が、ノースロップ・グラマン社を訪問

2024年2月5日、「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」2023年参加者が、プログラムを支援するノースロップ・グラマン社を訪問しました。参加者2名を含む12名が会場に集まったほか、ハイブリッド形式で開催された本イベントにはオンラインで3名が参加し、総勢15名が参加しました。

2024年2月5日、「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」2023年参加者が、プログラムを支援するノースロップ・グラマン社を訪問しました。参加者2名を含む12名が会場に集まったほか、ハイブリッド形式で開催された本イベントにはオンラインで3名が参加し、総勢15名が参加しました。

会の冒頭では、ノースロップ・グラマン社のプログラムの支援について、そして本プログラムの概要などについての説明がありました。続いて、参加者より自己紹介と、自身が作成した動画についての紹介があった後、参加者がプログラム期間中に制作した動画を鑑賞しました。詳細>>

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities:障がいのある若者のアドボカシー・ストーリー・ビデオを祝福

「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」に参加した10名がプログラムを修了しました。

「TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities」に参加した10名がプログラムを修了しました。

本プログラムは、9週間(9月~11月)にわたるデジタル・ストーリーテリングとユース・リーダーシップのプログラムで、障がいを持つ日米の若者10人が集まり、困難を克服した経験を分かち合いました。本プログラムは、ノースロップ・グラマン社(NGC)の支援を受け、マサチューセッツ大学ボストン校のコミュニティ・インクルージョン研究所(ICI)と共同して実施されました。詳細>>

2023年のストーリーテラー紹介

畝本彩美 ハンズオン東京 スタッフ

横浜在住で、東京を拠点とする非営利団体ハンズオン東京に勤務しています。また、障害者平等研修の理事も務めており、政府や企業向けの障害者意識研修を指導しています。彩美は先天性の視覚障害を持ち、視界は1メートル程に限られています。大学時代には、「ダスキン愛の輪基金」から名誉ある奨学生に選定され、カリフォルニア開催された視覚障害者のための専門研修に参加しました。米国での生活を振り返り、「この経験は、障害を持ちながらもありのままの自分を受け入れる自信を私に与えてくれました」。彩美は、TOMODACHIストーリージャム・プログラムに参加への参加を通じて、障害を持つ人々にとってより住みやすい社会を作るために、連帯して活動したいと考えています。

ブリアナ・ライブルズバーガー ユニバーシティ・カレッジ・コーク在学中

ブリアナはガウチャー大学を卒業し、文学研究およびプロフェッショナル&クリエイティブ・ライティングの学士号を取得しました。現在は、米国のユニバーシティ・カレッジ・コークのオンラインプログラムで、ゲール語文学の修士号を取得中です。ブリアナはエーラス・ダンロス症候群(EDS)、起立性頻脈症候群(POTS)、若年性特発性関節炎を患っています。ブリアナがTOMODACHIストーリージャム・プログラムに興味を持ったのは、障害を持ちながら勉強したり働いたりしている人たちの経験について知りたいと思ったからです。TOMODACHIストーリージャム・プログラムを通して、障害者コミュニティーに影響を与える問題についての認識を向上させることを目指しています。また、彼女は「The Mighty and Necessary Behavior」に、病気や障害、そして自分の人生や映画における描写について論じた記事を寄稿しています。これと並行して、ブリアナは障害者を主人公にした小説や、自身の病気や障害の経験を反映した小説の執筆にも積極的に取り組んでいます。

ジェフリー・アレックス・エーデルステイン バークリーオフィス・学生向けアクセシビリティリソース・神経多様性プログラムマネージャー

マサチューセッツ州ボストン在住のジェイは、バークリーオフィスの学生向けアクセシビリティソース・神経多様性プログラムマネージャーとして働いています。この職務において、ジェイは、トレーニング、教育、直接的な学生支援を含むキャンパスプログラムを通して、神経多様な学生の大学への移行をサポートしています。前職では、ミシガン大学アナーバー校とマサチューセッツ大学アマースト校で障害者コミュニティを共同設立し、コーディネートしていました。また、National Center for College Students with Disabilitiesのドリームコーディネーター及び理事として、同様のコミュニティを全国的に支援しています。ジェイは、全般性不安障害と大うつ病性障害に加え、自閉症とADHDの臨床診断を受けています。特に大学での活動を通じて、日本の障害者の権利に関心を持つようになりました。TOMODACHIストーリージャム・プログラムへの参加を通して、米国での経験を、障害を持つ日本人大学生の経験に繋げることを楽しみにしています。

小野克樹 起業家・コンサルタント

克樹は、2021年に早稲田大学大学院を修了しました。その後、ベンチャーキャピタルやスタートアップスタジオなど、新疆企業のプロジェクトに携わってきました。また障害者分野の課題解決を目指し、雇用関連に特化した事業を自ら運営しています。克樹は、進行性の病気を患っており、首から下の可動域が制限されています。克樹は、生成AIの分野に強い関心があり、iOSプラットフォーム向けを含む様々なアプリケーションを精力的に開発しています。TOMODACHIストーリージャム・プログラムでは、ストーリーテリングについて学び、メッセージを効果的に伝える力を磨きたいと考えています。また、TOMODACHIコミュニティで新たな友人に出会えることも楽しみにしています。

ケリー・ラッセル オハイオ州立大学在学中

ケリーは、現在、オハイオ州立大学で日本語学を専攻しています。幼い頃から日本に行くことと博士号を取得することを夢見ていたケリーは、その2つの夢を実現するために奮闘しています。ケリーは、エーラス・ダンロス症候群ですが、しばらくは診断されませんでした。このことは、彼女が自分の経験を話したり、必要な助けを得たりすることを困難にしていました。ようやく診断を受けたケリーは、勉強を続けるために必要な支援や便宜を図ってもらうことが出来ました。TOMODACHIストーリージャム・プログラムを知ったのはメールマガジンで、偶然でした。メールマガジンに記載されていた、プログラムにおける「①自分の経験を共有する機会」と「②授業以外で日本語を使う機会」に魅力を感じました。

八木郷太 自立生活センターいろは(CIL)・スタッフ

郷太は、日本・茨城県にある自立生活センターいろは(CIL)で働いています。15歳の時に脊椎を損傷したため、首から上に可動域が制限されています。パソコンやスマートフォンの操作には、口にくわえた棒を使い、電動車椅子は顎で操作します。CILで郷太は、同じような重度の障害を持つ人々が施設での生活から、地域社会での自立した生活へ移行することを支援しています。2017年に米国を訪れ、障害者を代表する米国人らと交流する機会を得ました。米国における障害者の権利と自立生活運動、特に故ジュディス・ヒューマンのリーダーシップは、彼に忘れられない印象を残しました。TOMODACHIストーリージャム・プログラムに参加し、諸外国の障害者福祉について学ぶことで、日本の障害者福祉の向上と提唱に繋げたいと考えています。

加藤みのり 岐阜大学在学中

みのりは、岐阜大学で障害福祉とジャーナリズムを専攻しています。彼女の目標は、全ての人にとって移動の障壁がなくなる社会に貢献することです。インスタグラムでは、車椅子のまま入れるレストランの体験を共有し、誰もが利用しやすい席を提唱しています。みのりは、骨形成不全症(骨がもろく、形が崩れやすい病気)と診断されています。長期的には、テレビ番組のディレクターになり、社会から疎外された人々の声を発信し、当事者意識・代表意識を育むコンテンツを制作することを目指しています。TOMODACHIストーリージャム・プログラムで、ドキュメンタリー映画製作について更に学びたいと考えています。また、米国に住む障碍者の方々と日本で生活する中で感じたことを共有し、相互理解を深めたいと考えています。

染谷聖渚 東京理科大学在学中

聖渚は、東京理科大学経営学部で学んでいます。彼女の研究テーマは、マネジメント、マーケティング、ジェンダー/マイノリティ研究です。最近では、「ジェンダーに配慮した広告の成功要因」と題した論文を共著し、学会で発表しました。学業以外にも、インターンシップに参加したり、友人と旅行したり、海辺でリラックスしたりと、アクティブな学生生活を送っています。脊髄性筋萎縮症で生まれた聖渚は、幼少期から車椅子を使用しています。彼女は、自分のポジティブな体験談を共有することで、障害や車椅子に対する否定的な見方を変え、障害者にも楽しみがあることを示したいと考えています。TOMODACHIストーリージャム・プログラムに参加することで、日米の障害のある若者たちとの交流を通じて、自身のストーリーを共有し、自身の考え方を広げたいと考えています。

東海林直 金融会社勤務

北海道在住で、日本の金融会社に勤務しています。通常のオフィス勤務に加え、同じ志を持つ人々と協力して視覚障害者の支援に取り組んでいます。20代で視覚障害と診断された直は、徐々に視力が衰えています。しかし、彼は、障害者雇用の問題に積極的に取り組みながら、同じような境遇の人たちを支援したいと考え、自分自身の課題と向き合い続けています。直は、国際的な非営利団体主催のプログラムへの参加を通じて、障害者の意識を変え、リーダーシップを促進することに関心を持つようになりました。そして、その経験が、TOMODACHIストーリージャム・プログラムに応募するきっかけとなりました。このプログラムを通じて、障害者が直面する様々な課題についての認識を高め、支援者の願いに光を当て、彼自身の経験を共有したいと考えています。

エスペランザ・テリサ・グアラプエ・パディア カリフォルニア大学サンフランシスコ校在学中

エスペランザ・テリサ・グアラプエ・パディア、別称エスピは、晩年に自閉症/ADHDであることを発見し、神経多様性に関する社会学的研究に情熱を燃やすようになった自己擁護者です。以前は、カリフォルニア大学バークレー校に在籍し、神経多様性のある学生の包括と支援を推進する活動の役員を務めました(Executive of Education 2020-21; Co-President 2021-22)。バークレー校では、自閉症の成人のマスキングの原因及び結果とマスキング解消を促進する方法について研究しました。彼女は現在、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の社会学博士課程の大学院生です。大学院生としての研究を発展させ、神経多様性の人々の職務経験を調査する予定です。また、彼女は、障害者とその支援組織間の国境を越えた協力を促進することを目標に、米国の視点以外の支援がどのようなものかという視野を広げようとしています。

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities 2022

2022年2月19日に、プログラムの参加者、伊藤弾氏、東川結氏、脇山輝衣菜氏、レイチェル・クラーク氏、ロバート・カーリー氏、デイドラ・A・デンソン氏、ルイス氏の7名が「第4回 国際障害インクルージョンシンポジウム」に登壇しました。約80名のシンポジウム参加者に向けてビデオを共有し、参加者からの質問に答えました。ルイス氏は、「ビデオを作成するにあたり、話しにくい事を公表しなければならない事もあったが、その過程を踏むことで、自分が良い代弁者になっただけでなく、周りの人たちにとっても良い代弁者になれた」と述べました。

クラーク氏は、参加者からの「作成したビデオをプログラム外にも共有していますか?今後どのような活動をしていきたいですか?」などの質問に対して、「同じ大学の友人にビデオを見せた際、友人は涙して感銘を受けてくれた。ビデオを作成したことがきっかけで、アイルランドへ留学する奨学金を受けることとなり、今後も色々な事に前向きにチャレンジしたいと思った。いつか日本にも行ってみたいと思う」と述べました。シンポジウム参加者からは、「自分もストーリーテラーになってみたい」というコメントも寄せられ、2022年のプログラム参加者が将来のストーリーテラーにバトンタッチする機会にもなりました。

ビデオストーリーはYouTubeにアップロードされています。こちらからプレイリストをご覧ください。

2022年のストーリーテラー紹介

伊藤 弾、フリーランス英語教師 東京都東大和市自立生活センター(CIL)スタッフ

弾は現在東京に住んでいる若い起業家であり言語学者です。フリーランスの英語教師としてビジネスを展開する傍ら、東大和の自立生活センター(CIL)でも働いています。起業する以前は、アメリカのユタ州に9年間在住し、勉強していました。ブリガムヤング大学を卒業し、英語学の学士号とTESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)を副専攻しました。同大学在学中、弾は他にも市民参加型リーダーシップの副専攻科目を履修し、このテーマとコンセプトに強く惹かれました。2019年に日本に帰国して以来、弾は自分の異文化理解と身体障害者であるという個人的な経験を生かすために、インクルーシブな活動に関わる機会を探しています。

金子 凌我、大卒・障がい者支援者

金子 凌我は、大学の外国語学部を卒業しています。大学卒業以来、障害者として生きる意味を求め、自分の人生について考えたいという情熱で心が満たされています。身体障害者(デュシェンヌ型筋ジストロフィー)である凌我は、障害者の擁護者・活動家として積極的に発言してきました。例えば、障害を持つ大学生の学生活を改善するための非営利団体「全国障害学生支援センター(NSCSD)」に、障害を持つ大学生としてバリアフリーに取り組んだ経験について寄稿しています。また、障害を持つ学生のピアメンターとして、学校や公園などバリアフリーの施設や空間の設計・建設に関して、居住する地区と協力しました。職業上の目標は、障害者のためのキャリアカウンセラーになることと、自分のビジネスを立ち上げることです。

笠柳 大輔、国際障害者協議会(DPI-Japan)スタッフ

東京出身の大輔は、過去11年間、国際障害者協議会(DPI-Japan)に勤務しています。DPI-Japanでは、広報、ウェブサイト、およびDPI-Japanにとって新しい分野である資金調達に注力し、障害者のインクルージョンを促進する活動のための資金調達に強い関心を寄せています。また、ダスキンアイノワ財団から、日本の若手障害者権利のリーダーや活動家を対象とした名誉あるフェローシップを獲得しました。ダスキンフェローシップでは、障害、資金調達、能力開発について学ぶために米国を訪問し、学んだことをDPI-Japanでの仕事に生かすことを目標としています。大輔は、シャルコー・マリー・トゥース症候群という進行性の筋萎縮症を持って生まれ、10年前から車いすを使用しています。TOMODACHI Story Jamプログラムでは、米国における障害者の権利や障害者支援について学びたいと考えています。また、デジタルストーリーテリングを通じてコミュニケーションとプレゼンテーションのスキルを磨き、DPI-Japanでの資金調達をより効率的かつ効果的に行えるようになりたいと考えています。

脇山 輝衣菜、 早稲田大学大在学中 ソーシャルワーク専攻

輝衣菜は、早稲田学でソーシャルワークを専攻。卒業論文では、障害を持つ学生が自己を主張したり、アクセシビリティを要求する際に直面する可能性のある心理的な障壁について研究しています。研究を通して、他の学生が大学や生活全般において、より良いコミュニケーションをとり、便宜を図ってもらえるような効果的な戦略や実践方法を見出そうと考えています。大学卒業後は、大学院に入学する予定です。高校生の時にギラン・バレー症候群と診断され、東京大学先端科学技術研究センター(RCAST)が実施する青少年向け障害者権利擁護スキルトレーニングプログラム「DO-IT Japanプログラム」を通じて、自分の意見を主張する方法を学びました。このプログラムを経験したことで、輝衣菜は自分の人生と将来の目標に再び焦点を当てることができました。

東川 結、アバターロボットカフェDAWN ver.β by OryLab Inc. ウェイトレス兼アーティスト

福岡県出身の結は、東京のアバターロボットカフェでリモートウェイトレスとして働いています。オリィラボ株式会社による実験事業で、国内外の障害者が「OriHime」と呼ばれるロボットを遠隔操作して、有償で働くことができます。またパステルアートインストラクターの資格を持つアーティストでもあります。

筑紫女学園高等学校卒業後、福岡にある筑紫女学園大学の英語学科を卒業しました。2015年、大学在学中にダスキン愛の輪財団から名誉あるフェローシップを獲得し、米国マサチューセッツ大学ボストン校のICI(Institute for Community Inclusion)で5ヶ月間の集中障害者支援とリーダーシッププログラムに参加することになりました。結は、障害者の権利擁護と、障害のある人とない人が一緒になってより包括的なコミュニティを作るための空間として芸術を取り入れることに情熱を傾けています。

レイチェル・クラーク(聖心女子大学大学院生、グローバル・スタディーズ専攻

レイチェルはノーウォーク・コミュニティ・カレッジを卒業し、現在は聖心女子大学の3年生で、経営学を副専攻し、グローバルスタディを専攻しています。またレイチェルは8年前、リベリアから米国に移住しています。

彼女の職業上の目標は、外交官または外交業務に従事することです。いつかアメリカの大使になりたいと考えており、この目標に向けて、レイチェルは学業だけでなく、国際関係について学び、経験を積む機会を求めています。そのため、日本や日本文化について学ぶためにTOMODACHI Story Jam Programに応募しました。大学に加え、レイチェルはパートタイムの仕事にも従事しています。

クリスチャン(クリス)・J・パンチェコ、ミシガン大学大学院生、公衆衛生学専攻

22年間、クリスの目標は医学部に進学し、医者になることでした。高校を卒業し、ニューヨーク州立大学(SUNY)、フレドニアの大学に進学し、分子遺伝学の学士号を取得し、化学と音楽を副専攻しました。卒業後間もない2019年、クリスはニューヨークのロックフェラー大学に就職しましたが、ロックフェラーでの就職中、クリスは衰弱した脳卒中に見舞われ、運動失調と震えの兆候が長く続きました。しかし、クリスは後天的な障害をものともせず、勉強を続けています。この秋、ミシガン大学アナーバー校で公衆衛生の修士号を取得する予定です。

ロバート・カーリー 、サザンミシシッピ大学障害者研究所(IDS)セルフ・アドボカシー・コーディネーター

ロバートはミシシッピ州ハティスバーグ出身で、過去7年間、南ミシシッピ大学の障害者研究所(IDS)でセルフアドボカシー・コーディネーターとして働いています。ロバートは障害者であることを自覚し、常に新しい機会を求めて自らを奮い立たせてきました。彼は、「Chit Chat Thursday with Taylor」という自身のYouTubeシリーズを持ち、障害者のセルフアドボカシーを推進し、ゲストスピーカーを招いています。彼の主な視聴者は、友人、仲間、同僚、メンターなどです。ロバートは、常に他の国や文化の人々と出会い、他国やコミュニティで障害を持つ人々がどのように生活し、自分自身を擁護しているかについて学ぶことに関心を持っています。この関心と、障害者支援のためにデジタルメディアを活用するスキルや情熱が相まって、TOMODACHIストーリージャム・プログラムへの応募につながったのです。ロバートさんは、Story Jamを通じてデジタルメディアのスキルを磨き、障害者支援のメッセージをより効果的に作成できるようになりたいと考えています。

デイドラ・A・デンソン、(リージェント大学大学院生、政府/国際関係学専攻

デイドラは現在、リージェント大学の学生で、国際関係を中心とした修士号を取得するために勉強しています。また、英語とヒスパニック研究の学士号を取得しています。学生時代には、アメリカ人と日本人の学生と共に生活し、日米学生会議にも参加し、とても楽しい経験だったと語っています。デイドラの故郷であるバージニア州ニューポートニュースは、寝屋川市と姉妹都市となっています。デイドラは、米国と他国の市民外交官やボランティアを集める非営利団体、国際姉妹都市(SCI)の活動に携わってきました。現在は、SCI寝屋川委員会の委員を務めています。活動を通じて、日本や日本文化に興味を持ったデイドラは、日本語もを学ぶようになりました。日本に行くことを熱望しており、日米関係に力を入れている団体でインターンシップをする機会を積極的に探しています。

ルイス 障害者権利擁護者

ニューヨーク出身で、州および全国レベルで障害者の権利擁護に幅広い経験を持っており、最近アジア太平洋アメリカ議会研究所(APAICS)の議会フェローシップ・プログラムを修了しました。フェローシップの一環として、マリリン・ストリックランド下院議員(WA-10)の事務所で勤務しました。それ以前には、米国障害者協会(AAPD)を通じて、米国雇用機会均等委員会で一夏インターンを経験し、彼の擁護活動に役立ったと語っています。ルイスはYoung Democrats of Americaのメンバーであり、現在はYoung Democrats of America Disability Issues Caucusの書記とニューヨーク州の Young Democratsの副委員長を務めています。ルイスの職業上の目標は、障害者の権利を専門とする公民権弁護士として働くことです。

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities 2021

TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilities、 コロナ禍における体験から得た学びを発信

2021年11月19日(米国時間)、11月20日(日本時間)に、TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilitiesのファイナルイベントがオンラインで開催され、プログラム参加者及び関係者を含む52名が集いました。8週間にわたり開催された若者のリーダーシップ育成を目指す本プログラムには、日本とアメリカより障がいを持つ計10名の大学生や若手社会人が参加し、コロナ禍における経験を掘り下げました。11月のファイナルイベントでは、プログラムの集大成として、プログラム参加者がそれぞれの体験やアドボカシーメッセージをまとめた動画を上映しました。また、プログラムの経験を振り返り、プログラムで得たリーダーシップやストーリーテリング、アドボカシーのスキルを今後どう発揮していくかを発表しました。

2021年11月19日(米国時間)、11月20日(日本時間)に、TOMODACHI Story Jam for Youth with Disabilitiesのファイナルイベントがオンラインで開催され、プログラム参加者及び関係者を含む52名が集いました。8週間にわたり開催された若者のリーダーシップ育成を目指す本プログラムには、日本とアメリカより障がいを持つ計10名の大学生や若手社会人が参加し、コロナ禍における経験を掘り下げました。11月のファイナルイベントでは、プログラムの集大成として、プログラム参加者がそれぞれの体験やアドボカシーメッセージをまとめた動画を上映しました。また、プログラムの経験を振り返り、プログラムで得たリーダーシップやストーリーテリング、アドボカシーのスキルを今後どう発揮していくかを発表しました。